LA REAL Y PONTIFICIA UNIVERSIDAD DE MÉXICO

Apenas tres décadas después de la caída de Tenochtitlan, ya se estaban debatiendo tratados de Aristóteles y Santo Tomás de Aquino en el centro de la ciudad. La fundación de la Real y Pontificia Universidad de México marcó el paso de una sociedad de conquista a una sociedad de instituciones. Fue el eje de la cultura, la ciencia y la política en la Nueva España durante casi tres siglos.

Hacia 1530, la élite criolla y las órdenes religiosas demandaban a la Corona Española la necesitaban de un lugar para formar a los funcionarios que administrarían el vasto territorio y a los clérigos que consolidarían la fe.

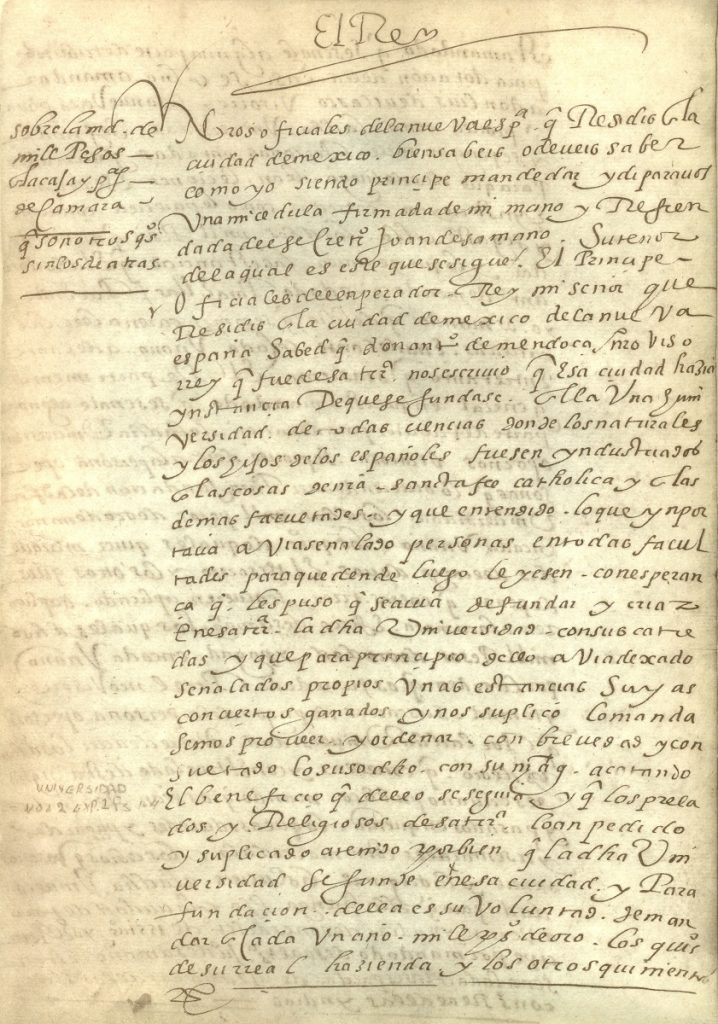

Fueron Fray Juan de Zumárraga y el virrey Antonio de Mendoza quienes impulsaron la iniciativa, pero la gloria legal le correspondió a Carlos V, quien firmó la Real Cédula de fundación el 21 de septiembre de 1551 en Toro, España. No obstante, las puertas no se abrieron hasta el 25 de enero de 1553, bajo el mandato del segundo virrey, Luis de Velasco.

Es importante distinguir los términos Real y Pontificia para entender cómo funcionaba. Real, por estar patrocinada y financiada por la Corona, es decir, el Rey. Pontificia es el titulo que otorgaban los Papas de Roma mediante una bula, lo que validaba sus grados académicos en toda la Cristiandad. Esto significaba que un título de la Ciudad de México tenía el mismo peso que uno de París, Bolonia o Salamanca.

La Real y Pontificia Universidad de México se moldeó a imagen y semejanza de la Universidad de Salamanca, la más prestigiosa de España en ese momento y posiblemente de todo el planeta. La universidad gozaba de un fuero especial; el Rector era la máxima autoridad. Curiosamente, el cargo era anual y, en los primeros años, el rector podía ser un estudiante de alto rango o un catedrático. El Claustro era la asamblea de doctores y maestros que tomaba las decisiones importantes. Se dividía en el Claustro Pleno (todos los graduados residentes en la ciudad) y el Claustro de Diputados (un grupo reducido para asuntos urgentes). El Maestrescuela era el representante de la autoridad eclesiástica, encargado de vigilar la ortodoxia y otorgar los grados en nombre del Papa.

Para entrar a la universidad, primero debías saber latín a la perfección. Las clases se dictaban exclusivamente en esa lengua. El sistema se dividía en cinco facultades fundamentales:

Facultad de Artes. Era la base de todo. Nadie podía ser abogado o teólogo sin ser primero Bachiller en Artes. Aquí se estudiaba el Trivium (Gramática, Retórica y Lógica) y el Quadrivium (Aritmética, Geometría, Astronomía y Música). El pensamiento predominante era la Escolástica, basada en la lógica aristotélica.

Facultad de Teología. Aquí se formaban las mentes que definirían la moral y la política del virreinato. Se estudiaban las Sentencias de Pedro Lombardo y la Summa Theologiae de Santo Tomás de Aquino.

Facultad de Cánones y Leyes. Esenciales para el funcionamiento del Imperio, se dividía en dos; Cánones para el Derecho Canónico y Leyes, donde se impartía el Derecho Civil (basado en el Derecho Romano y las Siete Partidas de Alfonso X).

Facultad de Medicina. Aunque hoy nos parezca extraño, la medicina de la época era muy teórica, basada en Hipócrates y Galeno. Fue en esta facultad donde se empezaron a integrar, muy lentamente, los conocimientos de la herbolaria indígena, aunque siempre bajo la lupa de la ciencia europea.

Olvídate de los exámenes de opción múltiple. El aprendizaje en el siglo XVI era un ejercicio de resistencia mental y retórica. La Lección (Lectio). El catedrático leía un texto clásico y lo comentaba párrafo por párrafo. Los alumnos tomaban notas (o memorizaban) y planteaban dudas. La Disputa (Disputatio), era el corazón del método escolástico. Se planteaba un problema y dos alumnos (o un alumno y un profesor) debían defender posiciones opuestas usando silogismos (tres propuestas) lógicos. Era un combate intelectual público.

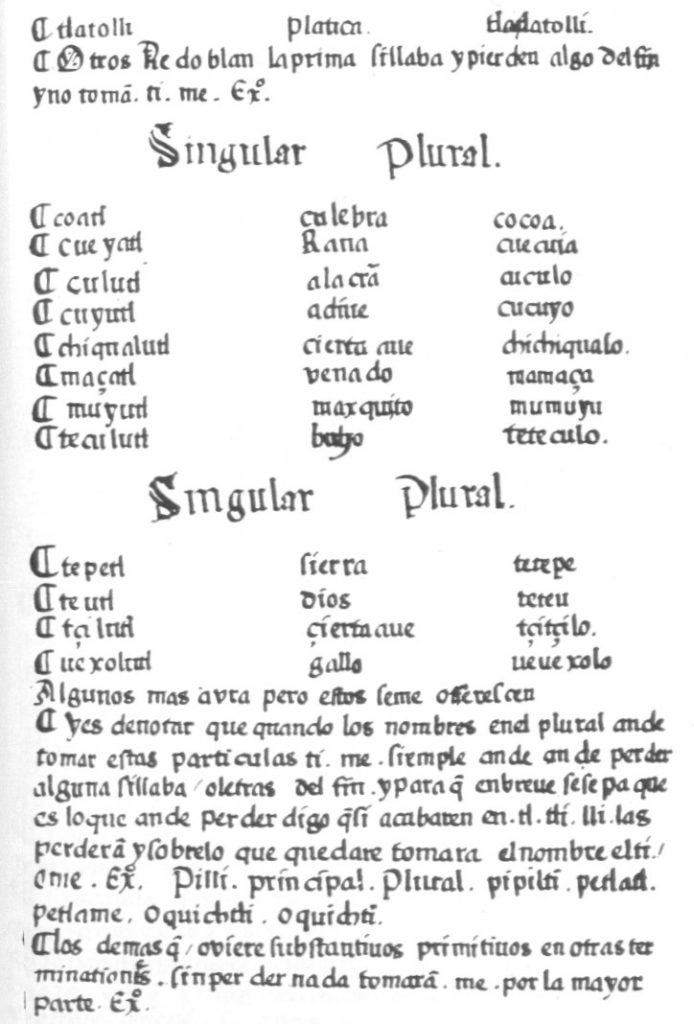

Un dato fascinante y poco recordado es que La Real y Pontificia Universidad de México estableció cátedras de Náhuatl y Otomí. La primera gramática del náhuatl, titulada «Arte de la lengua mexicana«, fue escrita por el fraile franciscano Andrés de Olmos y editada/publicada en 1547, antes incluso existiera la universidad de México. Este documento fue fundamental para la documentación y enseñanza de la lengua náhuatl clásica en la Nueva España, incluso antes de la publicación de las primeras gramáticas del inglés y facilitó la preservación sistemática del náhuatl durante el siglo XVI.

Existe el falso mito de que la Universidad era un club exclusivo para aristócratas españoles. Nada más lejos de la realidad; para entrar en la Universidad no importaba el origen o el dinero, sino el talento.

Se les llamaba capigorrones a los estudiantes de origen humilde que no podían pagar una pensión en los colegios universitarios. Su nombre venía de la capa y el «gorrón» (un tipo de gorro) que usaban, que solía ser de tela barata y desgastada. Eran jóvenes brillantes, pero con los bolsillos vacíos, que terminaban siendo muchas veces mejores alumnos que sus patrones porque aspiraban a un mejor futuro. Trabajaban como sirvientes de los estudiantes ricos o para los propios catedráticos. A cambio de limpiar botas, servir la mesa o cuidar los caballos, recibían comida y alojamiento.

Los mestizos -hijos de españoles e indígenas- que habían nacido dentro de un matrimonio reconocido eran aceptados sin problemas. Muchos mestizos y gente de pocos recursos entraban a la Universidad a través del clero. Las órdenes religiosas becaban a sus novicios más brillantes para que se graduaran en Teología o Cánones. Tu origen social pasaba a segundo plano frente a tu capacidad intelectual. Para el siglo XVII, la distinción entre un criollo y un mestizo de «buena familia» se volvía muy borrosa en los registros universitarios.

Muchos estudiantes indígenas y sus descendientes mestizos demostraron tal dominio del latín y la lógica en el colegio, que lograron transitar hacia la Universidad. Hubo casos de caciques indígenas que litigaban en la Real Audiencia usando los títulos de leyes que obtuvieron en la Universidad, con las mismas herramientas legales que los nacidos en la península Ibérica.

El verdadero problema para la gente humilde no era entrar a estudiar o incluso terminar los cursos, sino graduarse. Para ser Doctor, tenías que pagar una ceremonia carísima que incluía contratar músicos, pagar banquetes para todo el Claustro de Doctores, regalar guantes y propinas en efectivo a los sinodales y en algunos casos organizar corridas de toros. Para ello, el estudiante pobre buscaba un mecenas. Un obispo, un comerciante rico o un noble que apadrinara su graduación a cambio de prestigio social y como acto altruista.

La Universidad funcionó como el principal ascensor social de la época. Un hijo de un artesano que lograba convertirse en Licenciado en Leyes cambiaba el destino de toda su familia. Dejaba de pagar tributo, adquiría el título de «Don» y podía ocupar cargos en la administración pública. La historia de José Ignacio Bartolache (1739-1790) es, posiblemente, el ejemplo más brillante de cómo el talento y la tenacidad podían romper las barreras de clase en la Nueva España.

Bartolache no solo salió de la pobreza; pasó de ser un huérfano sin un centavo a convertirse en uno de los médicos y matemáticos más respetados de la Real y Pontificia Universidad de México. Su vida parece sacada de una novela.

Nació en Guanajuato. Su padre murió cuando él era niño y su madre, incapaz de mantener a la familia en medio de una pobreza asfixiante, lo envió a la Ciudad de México con la esperanza de que el destino fuera más amable.

Llegó a la capital siendo prácticamente un niño, solo y sin contactos. Para sobrevivir, entró al Seminario Conciliar bajo la figura que mencionamos antes: el capigorrón. Su trabajo consistía en servir a los estudiantes ricos; limpiarles la ropa, servirles la comida y hacer sus recados. A cambio, se le permitía escuchar las clases. Mientras los jóvenes aristócratas se distraían o daban por sentada su educación, Bartolache devoraba los libros. Tenía una inteligencia fuera de lo común. Pronto, los catedráticos notaron que aquel muchacho que servía el chocolate sabía más de lógica y latín que los propios alumnos que pagaban la colegiatura.

Gracias a su brillantez, logró obtener becas y apoyos de la Iglesia. Se graduó como Bachiller en Artes y luego se lanzó a la Medicina, una carrera que en ese entonces era costosa y sumamente elitista. Bartolache no se conformó con ser médico. Se convirtió en un polímata (un experto en muchas áreas). Fue un pionero en introducir el pensamiento científico moderno en la Universidad, que todavía estaba muy estancada en ideas antiguas.

En una época donde la mayoría de los médicos apenas sabían sumar, él escribió Lecciones Matemáticas, un libro avanzado para su tiempo. Ganó por oposición (un examen público riguroso) la Cátedra de Matemáticas y más tarde la de Medicina. Pasar de sirviente de estudiantes a ser quien les dictaba cátedra fue un golpe de autoridad intelectual que dejó boquiabierta a la sociedad novohispana.

Su mayor legado fue la creación del «Mercurio Volante» en 1772, el primer periódico médico y científico de América.

En lugar de escribir en latín, Bartolache escribía en español. Su objetivo era educar a la gente común sobre higiene, vacunas y cómo evitar enfermedades. Él sabía que la gente pobre era la que más sufría por la falta de conocimiento médico. Se dice que Bartolache era tan exigente con el rigor científico que llegó a realizar experimentos públicos para desmentir supersticiones médicas de la época.

La graduación no era un simple trámite; era un evento social que paralizaba a la Ciudad de México. En el Examen de Grado los candidatos a doctor pasaban por exámenes extenuantes conocidos como «la noche triste» (aunque el término se asocia a la conquista, en el ámbito estudiantil era la vigilia previa al examen). Debían responder preguntas de todo el claustro durante horas.

Cuando alguien alcanzaba el doctorado, se pintaba un grafiti con el símbolo «VÍTOR» (un monograma que combinaba las letras de la palabra victoria) y su nombre en las paredes de los edificios universitarios o iglesias, usando sangre de toro y resina. Todavía se pueden ver algunos en edificios históricos del centro. El nuevo doctor desfilaba por las calles a caballo, acompañado de músicos y autoridades.

La Guerra de Secesión cambió todo. Para los políticos y nueva elites del siglo XIX, la Real y Pontificia Universidad era un símbolo del «atraso colonial» y del poder de la Iglesia. Tras varias décadas de cierres y nuevas aperturas, en 1865 fue definitivamente cerrada.

La Real y Pontificia Universidad de México y las demás universidades de América fundadas por España demostraron la capacidad intelectual de Hispanoamérica.